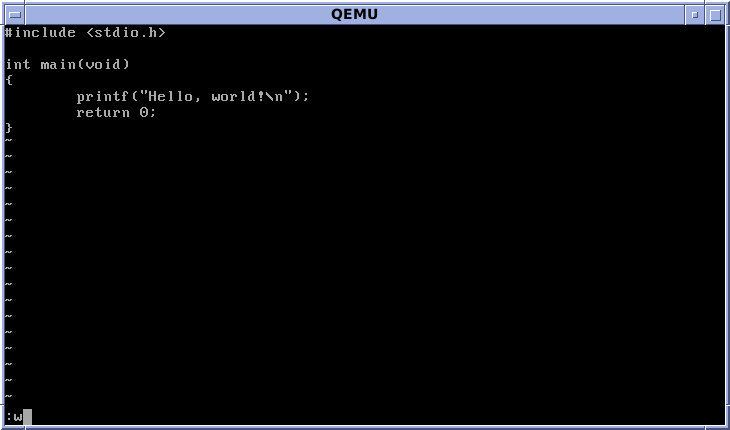

Viという名前のエディタがある。初めてリリースされたのは1976年。僕が生まれるより20年近く早い。上記の画像はWikipediaから拝借したViの実行画面だが、これは今からする話にはやや不適切かもしれない。というのも、この画像のViは明らかにモダンなコンピュータ上で実行されており、‘76年の頃のそれよりもはるかに解像度が高く発色数にも優れていることがうかがえるからだ。

Viという名称は英単語のVisualに由来しているらしい。このモダンに実行されたViでさえ、黒い背景とあらかさまにジャギった白い文字からビジュアル性を感じ取れる人はそう多くないと思われる。今日の基準から言えばむしろコマンドラインの方に近い。しかし、‘76年の段階においてはViの持つ機能が十分にビジュアルという単語に値するものであったことは、当時のコンピュータ史を紐解けば想像に難くない。

ここまで読んで「ああ、これは自分向きの記事じゃないな」 と思った人もいるかもしれないが、こういった概念はなにもコンピュータに限った話ではない。記事タイトルの通り、ある言葉の文脈が人々の認識に伴って変化していくということは、もっと普遍的な事例にも当てはまる。

われわれはあらゆる装飾語や感嘆を発する時に、その語の持つ強さが将来に渡って機能しうるかどうかをほとんど意識しない。これは会話がその場限りにおいてなされるものと互いに暗黙の了解を得ているからであり、たいていの場合は問題にならない。クソシコい絵は、当座の間だけクソシコいと思えればよいのであって、一年後、十年後もシコれるかどうか考える必要性はない。

しかし何らかの形で言葉が持続性を示唆する属性になった場合、問題が発生することがある。例えば、映画のタイトルに「ファイナル」と付け加えると、以降に追加の連番を認める余地は一切なくなる。最終作だからこそファイナルなので、これは当たり前だ。しかし、現実には続編が作られてしまうこともままある。商業というのは実に大したもので、こうした時でもなんだかんだで適当なサブタイトルを上手くひねりだしてしまう。そして、そうして生まれた作品はたいてい面白くない。

ここで失われたものはつまらない作品を観て過ごした時間や、シリーズの新作に寄せた期待感だけではない。実は「ファイナル」という言葉の意味も事実上失われている。続編が製作される事例が実際少なくないので、人々は「ファイナル」が単語として持つ機能性を、映画に限ってはもはや評価していないのである。

同じように持続性を示唆する言葉として製品名も挙げられる。たとえViが英単語のVisualに由来していたとしても、前述のとおり歴史的背景を踏まえれば何もおかしくはない。問題は、Viが今でも用いられているソフトウェアだということだ。昔は高機能でビジュアルだったが、現在ではむしろ相対的に低機能でビジュアルでないことが評価され、ほぼすべてのUNIXに標準搭載されている。名付けられた言葉のニュアンスと実態が逆転してしまっているのだ。

一種の広告戦略としてVisualの名を冠したソフトウェア製品は他にもたくさんリリースされてきた。あまりにも無数に存在しているのでその実態はまちまちだ。このため、IT業界において「Visual」の語が持つ機能性はかなり希薄化していると言える。映画業界の「ファイナル」と違って小馬鹿にはされていないが、誰もその「Visual」を真に受けたりしないという点では共通している。

この概念は現代的なコミュニケーションにも当てはまる。発話による会話とは異なり、SNSや種々のチャットは発した言葉がテキストとして持続的に蓄積されていくからだ。ゆえに前述の暗黙の了解は働かない。そこで記録された文章はその当人の属性や人格を表す要素として、文中で用いられた装飾語や表現の機能性が評価される。

つまり、やたらと落涙を誇示したり、激情に駆られたり、流行りの社会学用語を濫用したり、極端な装飾語をもって感情を表すことを繰り返していると、それらの言葉に本来備わっていた文脈は徐々に摩耗していき、最終的には機能性が失われてしまうのである。映画業界における「ファイナル」やIT業界における「Visual」のように、誰も真に受けなくなる。やがて機能を失った言葉は放逐され、代わりにわれわれは情緒に欠けた新語を生み出し、これでなんとかして補おうと画策する。

言葉に節度を持つのは、このご時世では難しいらしい。