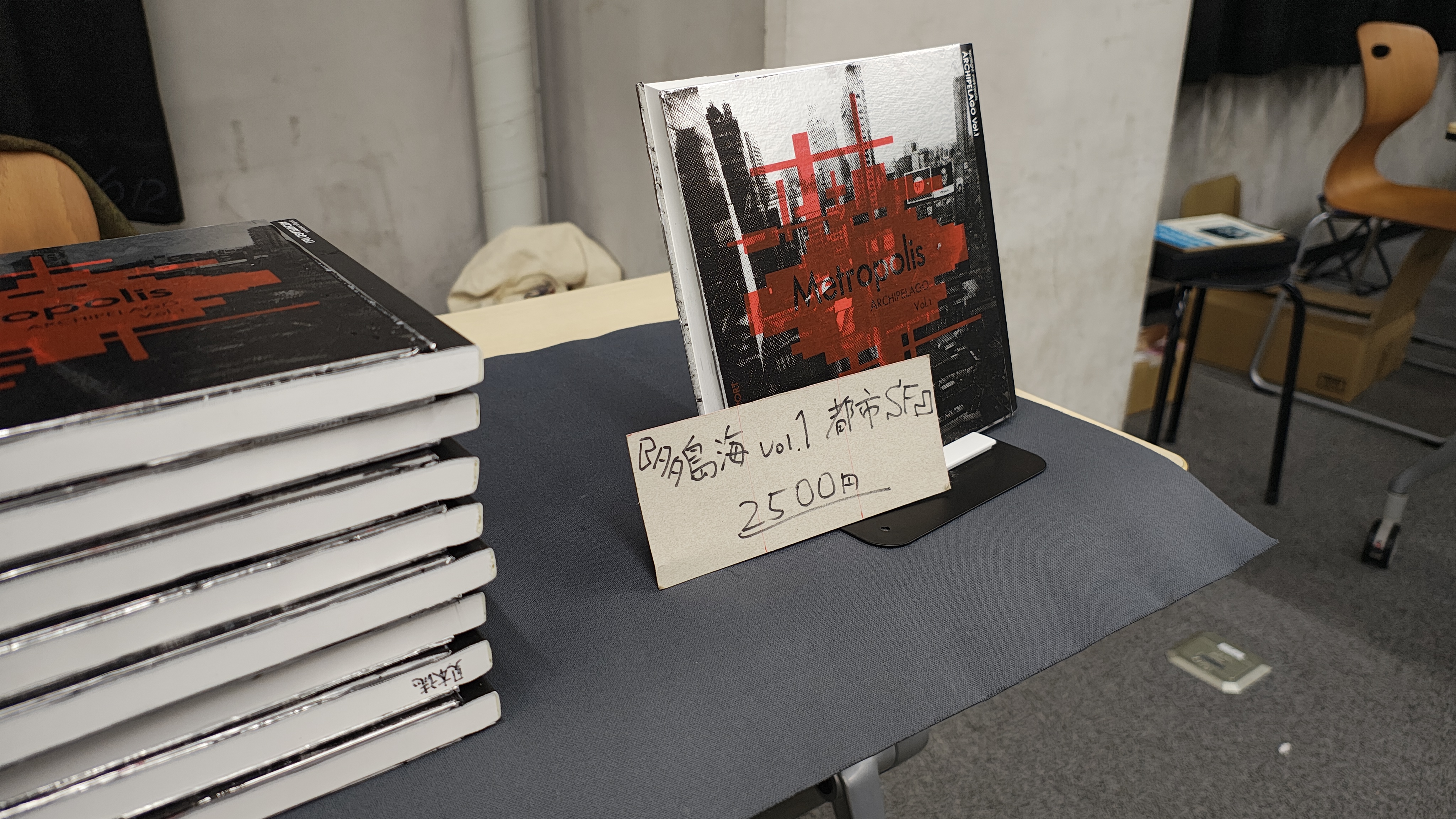

今年の秋冬も同人誌の頒布を行った。当サークルGradierwerkの定期刊行合同誌『多島海』の記念すべき創刊号である。今回は都市SFをテーマとした。頒布は東京大学の学園祭「駒場祭」内の同人誌即売会「コミックアカデミー」一日目と三日目、およびコミティアで行われた。

このうちコミックアカデミー(以下、コミアカ)の一日目は当サークルの首魁endenが出向いたが、コミアカの三日目とコミティアが同日開催となってしまった都合上、前者については僕が単独で売り子を務めた。ただしコミアカでの頒布需要は一日目で概ね満たされたと見て、三日目のコミアカには一〇冊前後を割り当て、残りはすべてコミティアに任せる格好となった。

つまり、今回の本売りはいたずらに客を呼び止めてセールスすればよいというものではない。コミアカの客層は他の同人誌即売会と比べてやや特殊だ。中高生の子どもたちに頒価二五〇〇円を拠出せしめる経済力はなく、親子連れの財布の紐は固い。カップル客は大抵どちらかが微妙に退屈している。

そんな中でもひたすら呼びかければ確かに試し読みくらいはしてくれるだろう。しかし実際の購買に結びつくことはめったにない。ならば労力と時間の浪費を避け、せめて美しい装丁の本が静かに佇んでいる雰囲気を作りたい。幸いにも僕はそうした印象作りに効果的な服をいつも着ている。今日はモスグリーンのツイードジャケットにサンドベージュのタートルネックを合わせてきた。

本をすすめるのは相手が完全に立ち止まった時に限る。これこそが顧客の購買意欲に見合った提案を行う、経験で培われた本売りの精度である。さて、自慢げに撮った設営完了写真に見本誌が混ざっていることに気づき、こっそり配置を入れ替えてから早二時間。まったく本が売れていない。厳密には、一冊だけ売れた。売れたが、それは開始三〇分以内の話だ。いくら静かに佇んでいても一時間あたりに二冊ずつくらいは売れてほしい。

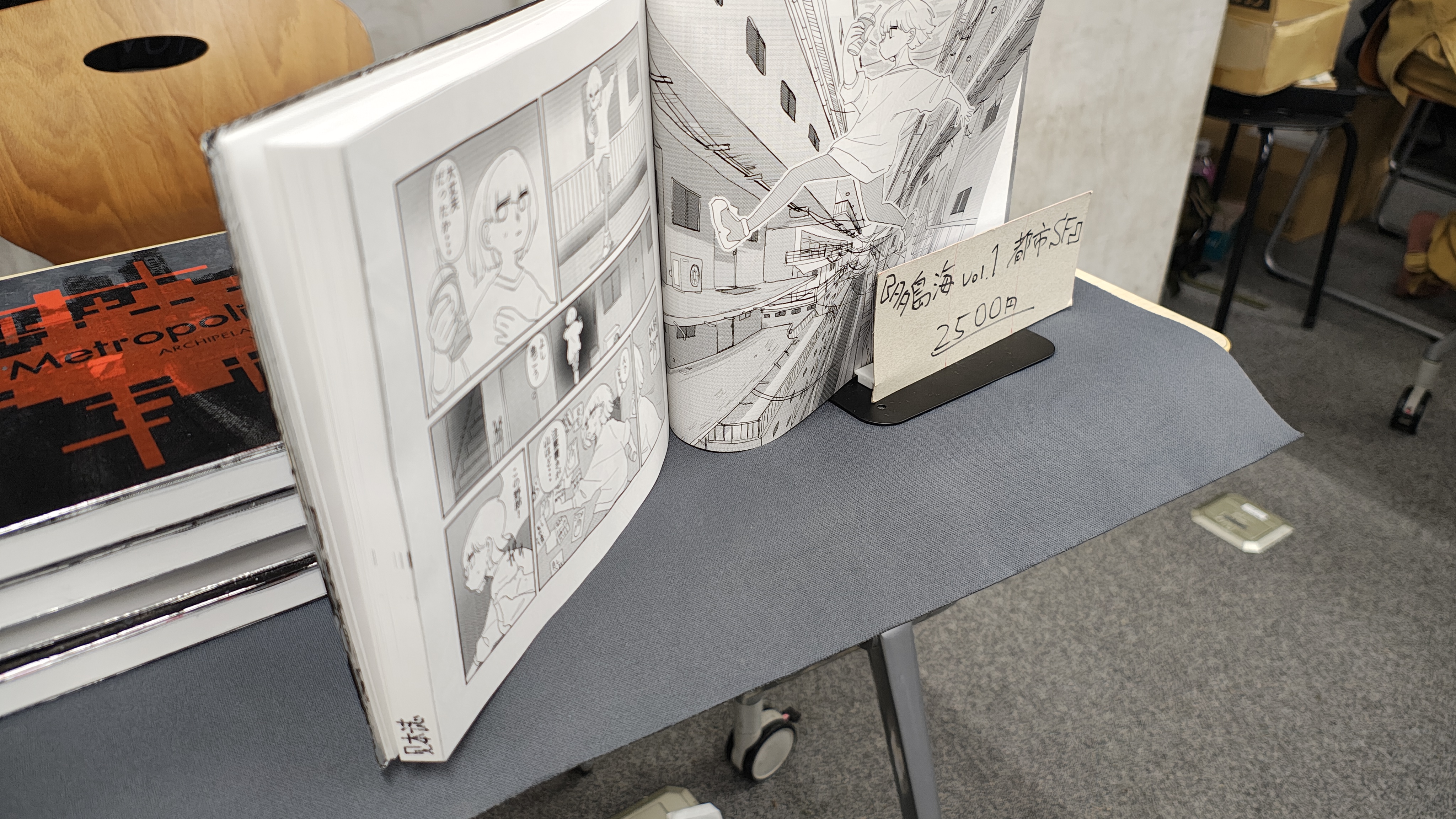

さらに小一時間が経つ。まだ本が売れない。いよいよ佇んでいる場合ではない。中高生の子たちは「すごい」「カッコいい」と熱心に褒めてくれるが、最後の一言で「でもお金が……」と尻すぼみになる。親子連れの顧客は「見て、二五〇〇円の本だって!」と指をさして笑ってくれる。ついにモスグリーンの塊が安住の座席で蠢き、なにやら陳列に手を加えだした。散々スカしておいて売れませんでしたでは良心がない。

どうだ、クールな大ゴマが見開きで展示されているぞ! 本作を描いてくれたのはにっけるさんだが、僕も気に入っているコマの一つだ。こんな書店の猿真似みたいなディスプレイが功を奏したのか、単に彼の絵が顧客の心を打ったのかは分からないが、この後から徐々に本が売れはじめた。

さらに時間が経って客足が疎らになると、手が空いた他のサークルの人たちが代わる代わる訪れてきてくれ、しばらく雑談に興じた。中にはSNSやDiscord上での関わりはずいぶん長いのに今回初めて顔を合わせた人もいた。そういう意味では同人誌即売会が未だにインターネット人間たちを現実で引き合わせる橋渡しの役割を担っていると言える。

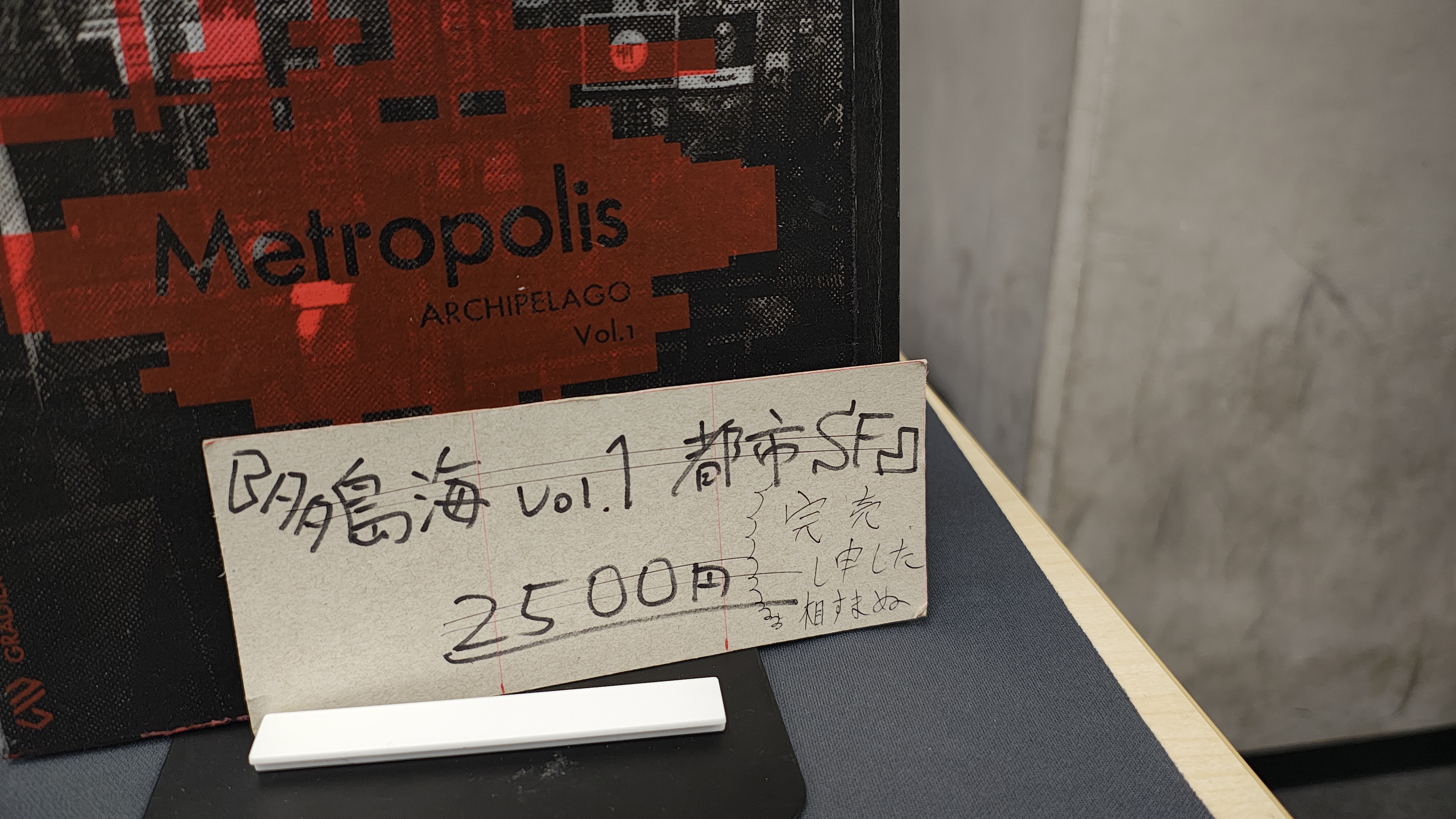

閉幕間近、サークル席からやや離れた位置で考え込んでいた顧客が意を決した足取りで最後の一冊を購入し、無事完売と相成った。そうだ、実は売り切れ情報を値札に書き足すのが密かな夢だったんだ。せっかくなので書いてみたが、手元に細いボールペンしかなかったので全然迫力がないポップになってしまった。

撤収作業を終えて外に出ると、学生たちが元気よく売店の呼び込みをしている様子が聞こえてきた。駒場祭自体もじきに閉会だからか盛んに値下げ合戦が行われている。お昼ご飯を食べていなかったこともあり、たまには屋台飯も悪くないと気持ちが動いていたところで「アフリカ・セネガル料理」ののぼりが目に留まった。いかにも物珍しそうだしちょうどいい。

食べた感じとしては酸味が強めの鶏肉のシチューといった具合だった。なかなかおいしい。しかし当然ながら量が少ない。もう一品なにか、と周囲をうろついていると「ただいまより当店のタコス一〇〇円!」と叫ぶ学生の声が耳に入った。気づいたら列に並んでいた。処分価格とはいえ一〇〇円で売れるタコスとは果たしていかなるものか。

やたら悲壮感が漂っているのは僕が一口齧ってから写真を撮ったからであって、たぶんタコスのせいではない。むしろ味は悪くなかった。システム工学でいうところのMVP(Minimum Viable Product)、実用最小限の製品概念をタコスに応用したらきっとこんな感じになると思う。タコスをタコスとして成立させるための最小限の実装が行われている。

学生たちの屋台飯を二品食べたところで大方腹が満たされ、ようやく帰路に着いた。聞けば在庫のほとんどを任せていたコミティアの方も完売したと言う。晩秋の木々から降りしきるイチョウの葉がまるで我々を祝福する紙吹雪のように思われた。前回に引き続き今回の企画が成功に至ったのも、ひとえにサークル全員の弛まぬ努力があってのことである。この場を借りて感謝を申し上げたい。